はじめに

たぶんインスタの広告がきっかけで知ったTourBox Elite。これまで左手デバイスなんて使ったことがないですし、高価なので購入するつもりはなかったのですが、Amazonでスマイルセールなるものをやっていてお得そうだったのでつい買ってしまいました。

そこで、完全初心者の私がTourBox Eliteを使えるようになるまでを本記事に記録し、同じように初めてデバイスに触れる方が詰まったときの参考としていただきたいと考えています。

TourBox Elite 価格

まずは価格ドットコムさんで現在の相場を把握するとよいと思います。

私の場合、Amazonで見かけたセール価格が価格ドットコムの最低価格よりも安くなっていたことから、この価格で買っておいて損はないだろうと思って即決しました(税込みで3万円を切っていました)。

今確認したら、公式サイトの価格がそれに近い価格になっていました。

価格比較サイトに必ずしも最安値が掲載されているとは限りませんので、Google検索なども使って幅広くリサーチするとお得に購入できる可能性が高まります。

TourBox Eliteの初期設定

開封

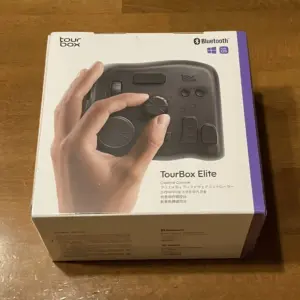

こんな箱に入ってきます。

箱を開けたら中身の簡素さに驚きました。

簡単な説明書があって、

段ボール1枚挟んですぐ本体です。

表はこんな感じ(ダイヤルにキャップがついていました)。

裏はこんな感じです。

私はこのとき初めて、この製品が充電式ではなく乾電池式だと知りました。

電池は入っているので絶縁テープ(?)を引き抜けばすぐに起動できます(電池は見慣れない銘柄ですが、軽く調べた感じアルカリ乾電池だと思います)。

充電式の方が利便性は高いですが、製品寿命の面では交換できる乾電池式の方に分があります。

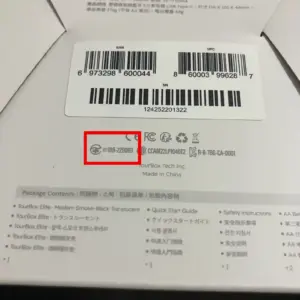

ワイヤレスで使うのが基本ですので技適があるか気になりますよね。

本体にはマークがありませんでしたが、箱の裏面に記載がありました。

専用ソフトTourBox Consoleのダウンロード

一応単体でWindows11のパソコンにBluetooth接続してみましたが、何も起こりませんでした。おそらく専用ソフトをダウンロードしないと何もできないのでしょう。

ソフトは公式サイトからダウンロードできます。

TourBox専用アプリ「TourBox Console」で自分だけのTourBoxにカスタムしよう | TourBox JP

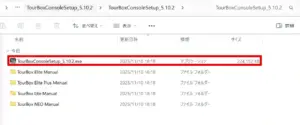

2025年11月4日時点で最新のソフトはTourBox Console 5.10.2です。Mac版、Windows版が用意されているので該当する方をダウンロードします。私はWindows11を使用しているので、Windows 10 及びそれ以降(64ビットのみ)を選択しました。

OSのバージョンが古い場合のために、5.9.5というバージョンががダウンロードできるようになっていました。

また、Windows8で有線接続する場合だけはドライバーを別途ダウンロードする必要があるようです。

TourBox Consoleのインストール

ダウンロードされたzipファイルを展開すると、中にTourBoxConsoleSetup_5.10.2.exeというファイルがあるのでダブルクリックします(ファイル名の数字はダウンロードしたバージョンに応じて読み替えてください)。

デバイスの変更を求める警告が表示された場合「はい」をクリックします。

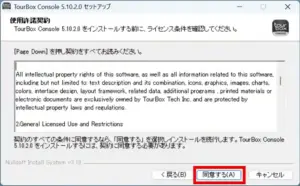

すると、セットアップが始まります。

「次へ」をクリックします。

使用許諾契約が表示されるので、内容を確認して「同意する」をクリックします。ChatGPTなどのAIを用いると規約を要約してくれるのでお勧めです。

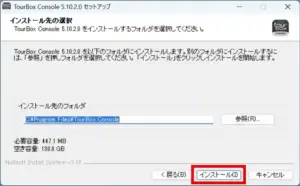

インストール先のフォルダを選択して「インストール」をクリックります。通常はデフォルトのフォルダで問題ないかと思います。

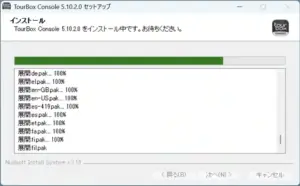

インストールが始まります。

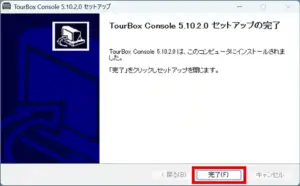

数秒で完了するので「完了」をクリックします。

TourBox Consoleの初期設定

ソフトを立ち上げる

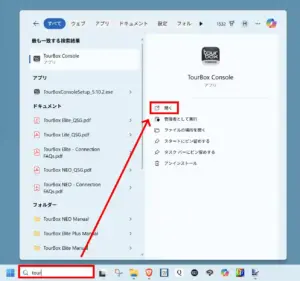

デスクトップに作成されたアイコンをダブルクリックするか、

![]()

「tour」などで検索して開くをクリックしてソフトを起動します。

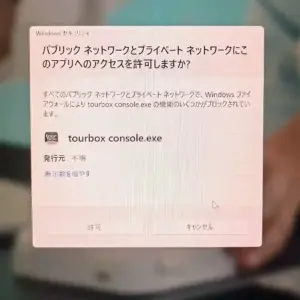

パブリック ネットワークとプライベート ネットワークにこのアプリへのアクセスを許可しますか?

というメッセージが表示されました。

許可しない場合に制限される機能が不明なので、とりあえずキャンセルしてみました。何か利用上影響があったら記事に追記しますが、本記事の内容を実行する上では支障ありませんでした。

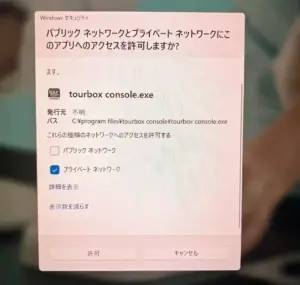

ちなみに、表示数を増やすとパブリック ネットワークのチェックはOFF、プライベート ネットワークのチェックはONとなっていました。

何も考えずに「許可」した場合、プライベート ネットワークだけ許可された状態になるようです。

ペアリング

キャンセルしてもソフトの起動はできたようなので、引き続きペアリングをしていきます。

TourBoxの検出が始まります。

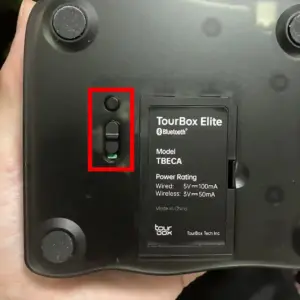

指示通り、本体のスイッチを上に動かして(隙間から見える色が赤から緑になります)、すぐ上にある丸いボタンを長押します(2秒くらい)。

すると、本体表面ではランプが点滅します。点灯の場合はボタンの長押し時間が足りていないので、もう一度長押ししてみてください。ボタンを短く押した場合にランプの色が緑とオレンジで切り替わります。これはペアリングを2台行った際に見分けるためで、どちらの色で設定をしても問題ありません。

TourBox Eliteが表示されるので、「接続」をクリックします。

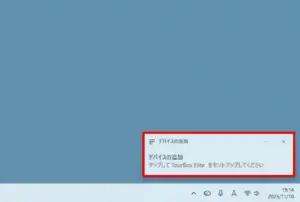

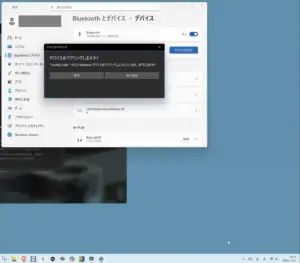

Windowsの場合、画面右下にデバイスの追加というウィンドウがでてくるのでクリックします。

すると、ウィンドウが2つ自動的に立ち上がってきます。

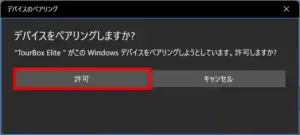

デバイスのペアリングというウィンドウで「許可」をクリックします。

ファームウェアアップデート

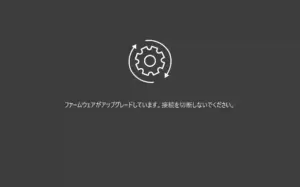

接続に成功するとファームウェアアップグレードの画面に切り替わります。「スタート」をクリックします。

画面が切り替わってアップグレードがスタートしました。

30秒ほどでTourBoxファームウェア適用中の画面になりました。

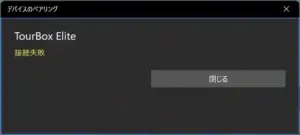

その後30~1分ほど待つと、一瞬接続が解除されたりといくつかの画面が一瞬表示されて不穏だったのですが、チュートリアルの画面に落ち着きました。

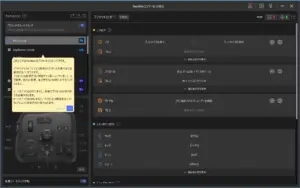

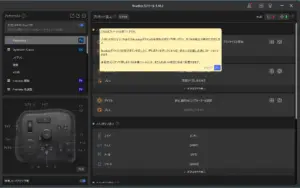

チュートリアル

チュートリアル最初はオートスイッチの説明。スクロールできないので私が使っているソフトが含まれているかはまだ不明です(Photoshop、Lightroom Class、Premiereは使っていません)。

プリセットの説明。

ボタンの説明。

HUDなる機能がある模様。

右下に何かが現れました(後から分かったので後述しています)。

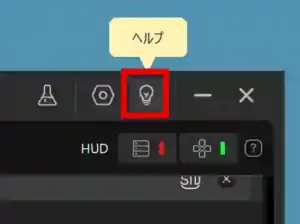

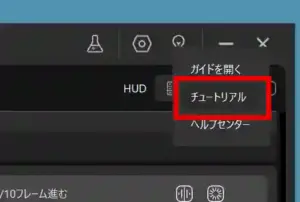

「ヘルプ」の「チュートリアル」をクリックすると再度最初から確認することができます。

プリセット作成例

この時点で最初からプリセットが用意されたソフトを立ち上げればTourBoxが機能する状態になっていますが、ここでは自分で好きなように設定を行う方法を説明します。

プリセットの追加

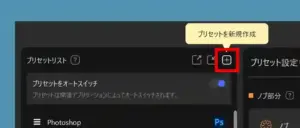

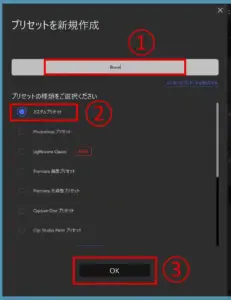

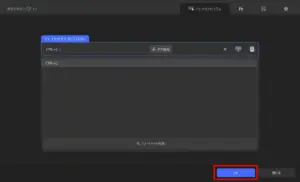

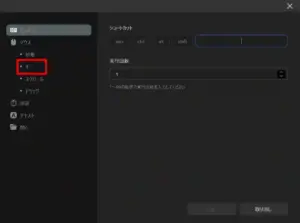

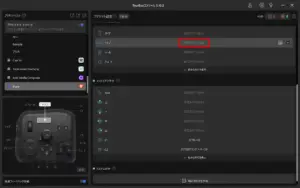

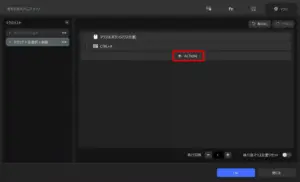

プリセットリストにある「+」マークをクリックします。

プリセットの名前を入力し、カスタムプリセットを選択し、OKをクリックします。

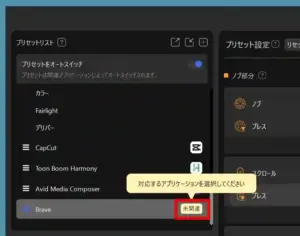

リストにプリセットが1つ追加されています。「未関連」をクリックします。

実行中のプログラムからプリセットを適用するものを選びます(プログラムを実行しておく必要があります)。今回はBraveブラウザを選択しました。

選択できたら「保存する」をクリックします。

するとBraveのアイコンが表示されるようになりました。

![]()

ドラッグを割り当てる

では、ボタンの割り当てを行っていきます。

まずは、ダイヤルに横ドラッグを割り当てます。WEBアプリ(SUNO AI)でつまみを左右に動かすことがあるのですが、マウス操作だと数字を1だけ動かすような細かな調節が難しいのです。

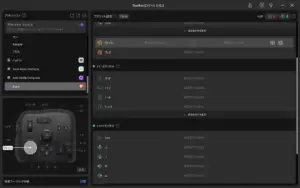

TourBoxでダイヤルを動かすと、TourBoxConsole上では左下のイメージ画像で該当するダイヤルの色が変わり、かつ右側でそのダイヤルが選択された状態となります。

「設定されていません」をクリックします。ダイアルは左回転、右回転があるため設定ボタンが2か所ありますが、どちらを選択しても大丈夫です(ドラッグを割り当てる場合は1つにまとまるため)。

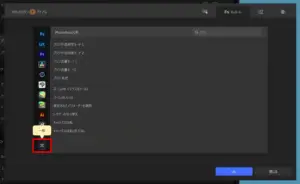

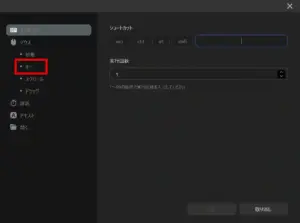

ショートカット/マウスの中にはドラッグはないので、「Fn」と書かれたBuit-inボタンをクリックします。

リストを一番下までスクロールすると出てくる「設定」をクリックします。

「マウスドラッグシミュレート」をクリックします。

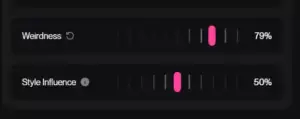

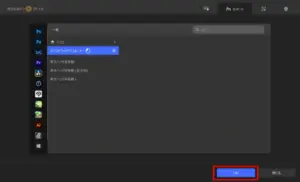

私はこのように設定しました。

上の3つのボックスは以下の項目の設定です。

- 左ボタ ン/ ホイール / 右ボタン

- 左右ドラッグ / 上下ドラッグ

- ショートカット(すみません、何に使うのか分かりません)

私は左ボタンをクリックしながら左右ドラッグがしたいので、そのように選択しました。

感度はダイヤルを回したときにどのくらいドラッグするかを表します。実際に使うWEBアプリで試したところ、感度低にしないと1単位での調節はできなかったため、低としました。

加速度はダイヤルを速く回転させてときにどれくらい勢いがつくかの設定で、感度を低くした分長距離移動したいときのためにこちらは高くしました。

移動方向はナチュラルだと左回転(反時計回り)で左ドラッグ、右回転(時計回り)で右ドラッグです。

ドラッグリセットをONにすると、回転を止めたときにカーソル位置がもとに戻ります。一度回転を止めてしまうとカーソルがつまみの位置からずれてしまうことを意味するので、私の用途ではOFFとしました。

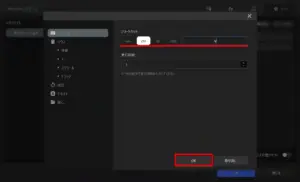

一通りの設定を終えたら「OK」をクリックします。

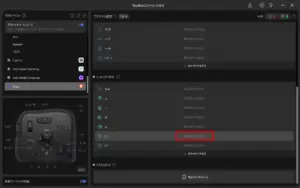

この段階ではまだ設定は保存されていません。

さらに「OK」をクリックすることで設定が保存されて、現在の動作を試すことができます。

この設定では、カーソルをバーの位置まで持っていくのはマウス等で行う必要がありますが、そこからバーを動かすのはTourBoxで行うことができます。

コピーを割り当てる

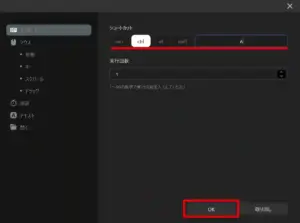

次に、コピーをC1ボタンに割り当ててみようと思います。

まずは設定画面を開きます。

この状態で「Ctrl + C」を入力します。

テキストボックスに「CTRL + C」が入っているのを確認して「OK」をクリックします。

これで、範囲選択まではマウス等で行う必要がありますが、その後の「Ctrl + C」のキー入力を「C1」ボタン一つで行えるようになりました。

ペーストの割り当て

次にペーストをC2ボタンに割り当てます。こちらは単純に「Ctrl + V」ではなく、その前にマウスの左クリックを入れることにします。

これにより、テキストボックスやテキストエリアがあったときに、まずはそこをクリックしないといけないというひと手間を省きます。

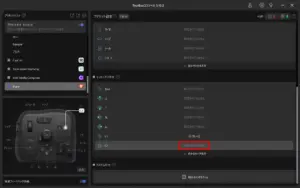

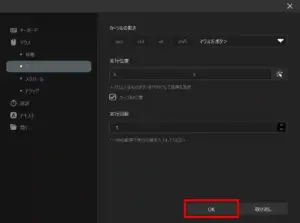

まずは設定画面を開きます。

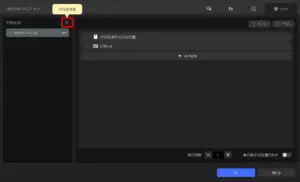

「マクロ」ボタンをクリックします。

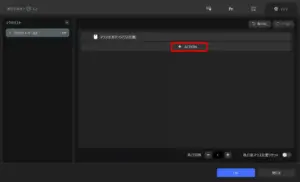

「+」マークをクリックします。

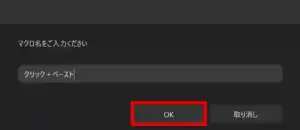

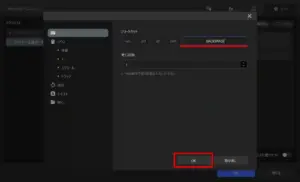

マクロに名前を付けて「OK」をクリックします。私は「クリック+ペースト」としてみました。

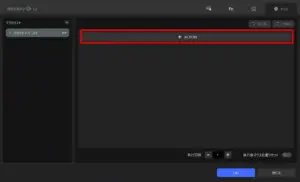

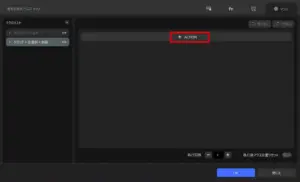

「+ ACTION」をクリックします。

マウスの中にある「キー」をクリックします。

実行位置の「カーソル位置」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。

再び「+ ACTION」をクリックします。

キーボードで「Ctrl + V」を入力してから「OK」をクリックします。ctrlボタンは自動的に選ばれます。

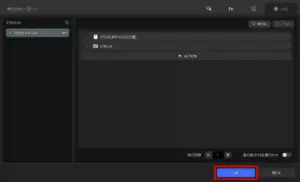

マウス左ボタンとペーストの操作が揃ったので、「OK」をクリックします。

このように複数の処理をまとめて実行させる機能を、TourBoxに限らず一般的にマクロと言います。

C2をペーストにしたのは、Windowsのコマンドプロンプトで右クリックがペーストになっているのにならいました。

全削除を割り当てる

最後に、テキストボックス or テキストエリア内のテキストを全削除する操作をトップボタンに割り当てていきたいと思います。

まずはいつも通り設定画面を開きます。

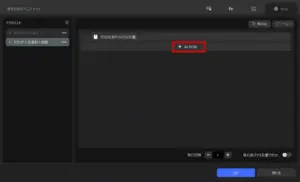

マクロをクリックします。

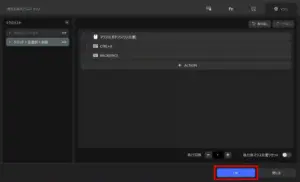

前回作ったマクロが表示されていますが、今回は別の操作を登録したいので「+」ボタン(マクロを作成)をクリックします。

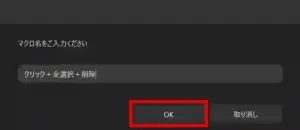

名前を入力して「OK」をクリックします。私は「クリック+全選択+削除」としてみました。

「+ ACTION」をクリックします。

マウスの中にある「キー」をクリックします。

実行位置にある「カーソル位置」にチェックを入れて「OK」をクリックします。

再び「+ ACTION」をクリックします。

キーボードで「Ctrl + A」を入力してから「OK」をクリックします。ctrlボタンは自動的に選ばれます。

最後にもう一度「+ ACTION」をクリックします。

キーボードで「Back Space」キーを入力してから「OK」をクリックします。

一連の操作の流れが用意できたので「OK」をクリックします。

想定する使い方

今回のプリセットはSUNO AIをWEBで操作するために作成しました。

曲を作るたびに、別に作成しておいたプロンプトをコピペ → つまみを調整という作業が発生するので、そこを少しでも楽にできることを期待しています。

2曲目以降は1曲目の入力内容が残っているので、コピペを分解するとコピー → 入力欄を空にする → ペーストとなります。これをボタン2つを順番に押すだけで済ませられるのは割と楽なのではないかと思っています。

まだあまり回数試していないので、試してみて何か感じることがあれば追記します。

HUDについて

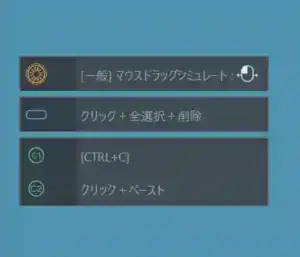

HUDが何か分かったので最後に書いておきます。

このように、今使っているソフトではどのキーに何が割り当てられているのかを表示してくれる機能でした。プリセットごとに表示するかどうか選択することができます。

使い慣れるまでは表示して、手がキーを覚えたら非表示にするとよいと思いました。特に、今回私が作ったように3つ程度なら迷いませんが、動画編集ソフト用のプリセットなどすごい数の割り当てになっているので、表示しておくと良さそうです。

まとめ

私も今日使い始めたばかりなので詳しいことは書けないのですが、誰でも初めての日はあります。せっかく買った機材が最初の一歩でつまづいたことで箪笥の肥やしになってしまうのはあまりにもったいないので、そういう人が一人でも減るとよいなという願いを込めて記事を作成しました。